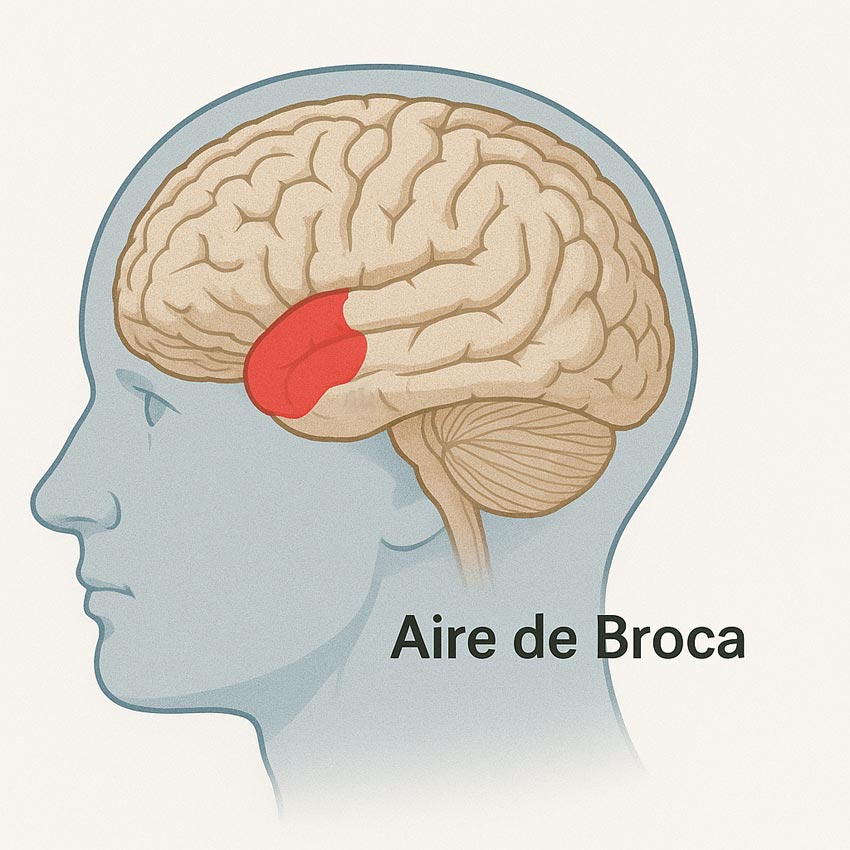

L’aphasie de Broca est une atteinte neurologique qui perturbe gravement la production du langage. Elle fait partie des formes d’aphasie dites non fluides, où la capacité à articuler les mots et à construire des phrases est altérée, bien que la compréhension du langage parlé reste relativement préservée. Cette affection survient généralement après une lésion cérébrale touchant spécifiquement l’aire de Broca, située dans la partie postérieure du lobe frontal gauche, une zone essentielle à la planification et à l’exécution des mouvements nécessaires à la parole.

Sommaire

Le trouble se manifeste souvent de façon brutale, notamment après un accident vasculaire cérébral ischémique. D’autres causes sont également observées, comme un traumatisme crânien, une tumeur cérébrale ou certaines affections neurodégénératives.

Les patients atteints par ce trouble ont souvent une conscience aiguë de leurs difficultés, ce qui accentue leur frustration et leur isolement. La mise en place d’un diagnostic précis et la définition d’un protocole thérapeutique adapté sont essentiels pour maximiser les capacités de récupération.

Qu’est-ce que l’aire de Broca ?

L’aire de Broca est une région spécifique du cerveau, située dans le gyrus frontal inférieur de l’hémisphère gauche, en général chez les personnes droitières. Elle a été identifiée au XIXe siècle par le médecin français Paul Broca, qui a observé des lésions dans cette zone chez des patients souffrant d’un trouble important de la parole.

Cette zone n’est pas isolée dans le traitement du langage. Elle interagit avec plusieurs autres régions cérébrales impliquées dans la compréhension et la production du langage, comme l’aire de Wernicke, le cortex moteur, et des structures sous-corticales. Le bon fonctionnement de l’aire de Broca est indispensable à la construction grammaticale correcte, à la sélection lexicale, et à l’agencement syntaxique des mots.

Les causes de l’aphasie de Broca

La principale cause de cette forme d’aphasie est l’accident vasculaire cérébral, en particulier lorsqu’il touche l’artère cérébrale moyenne, qui irrigue l’aire de Broca. L’interruption de l’apport sanguin provoque une nécrose des cellules nerveuses dans cette zone, ce qui perturbe la production du langage.

D’autres causes peuvent être à l’origine de lésions similaires :

- Les traumatismes crâniens sévères

- Les tumeurs cérébrales affectant le lobe frontal gauche

- Les infections cérébrales comme l’encéphalite

- Les maladies dégénératives comme la démence frontotemporale

Dans certains cas, l’aphasie de Broca peut apparaître progressivement, notamment dans le cadre d’une aphasie primaire progressive, une forme rare de démence qui altère spécifiquement les capacités linguistiques.

À lire également

Symptômes principaux

Les signes caractéristiques de l’aphasie de Broca sont relativement faciles à reconnaître pour les professionnels de santé. Ils se manifestent par une grande difficulté à produire un langage oral fluide et structuré.

Parole réduite et hachée

Le discours est souvent réduit à quelques mots, parfois déformés ou mal articulés. La syntaxe est perturbée, et les phrases sont souvent composées d’un ou deux mots-clés. Cette pauvreté linguistique donne un aspect télégraphique au discours.

Effort important pour parler

La personne tente de s’exprimer, mais semble chercher ses mots. Elle fait des pauses fréquentes, reformule souvent ses phrases, ou abandonne certains mots faute de pouvoir les prononcer.

Compréhension relativement préservée

La compréhension du langage oral est généralement conservée, du moins dans les échanges simples. Cette capacité permet au patient de répondre de manière appropriée, mais avec des moyens limités.

Altérations de l’écriture

L’expression écrite est aussi affectée. Les personnes éprouvent des difficultés à écrire des phrases cohérentes, ou à orthographier correctement des mots simples.

Autres manifestations

Selon la localisation exacte de la lésion, d’autres troubles peuvent être associés, comme une hémiplégie droite (paralysie de la moitié droite du corps), ou des troubles moteurs plus globaux.

Diagnostic et évaluation

Le diagnostic repose sur un ensemble d’observations cliniques et d’examens complémentaires visant à évaluer la localisation et l’étendue de la lésion cérébrale.

Évaluation clinique

Le professionnel de santé réalise une série de tests oraux, écrits et de compréhension. Il évalue la fluidité du langage, la capacité à répéter, à nommer des objets, et à écrire des phrases simples. L’observation directe permet de différencier l’aphasie de Broca d’autres troubles du langage comme l’aphasie de Wernicke ou l’aphasie globale.

Imagerie cérébrale

Les examens d’imagerie comme l’IRM cérébrale ou le scanner sont utilisés pour localiser la lésion. Ils permettent de confirmer l’atteinte de l’aire de Broca et d’exclure d’autres causes comme une tumeur ou une hémorragie.

Bilans complémentaires

Un bilan orthophonique approfondi est indispensable. Il permet d’analyser plus finement les capacités restantes du patient et de construire un plan de rééducation adapté.

Approches thérapeutiques

Le traitement de l’aphasie de Broca repose sur la rééducation orthophonique, souvent combinée à d’autres formes de soutien. L’objectif est d’améliorer les capacités linguistiques résiduelles, d’optimiser la communication, et de favoriser l’autonomie.

Orthophonie

Les séances d’orthophonie sont centrales dans la prise en charge. Elles sont généralement initiées dès que l’état médical du patient le permet. Le travail porte sur plusieurs axes :

- Récupération de la parole par la répétition et la construction de phrases simples

- Renforcement des compétences grammaticales

- Utilisation de supports visuels et gestuels pour faciliter la communication

Stimulation cognitive

La rééducation peut inclure des exercices visant à renforcer la mémoire de travail, l’attention, ou la flexibilité cognitive. Ces fonctions sont souvent nécessaires pour faciliter la récupération du langage.

Outils de communication alternatifs

Lorsque la récupération est partielle, il peut être utile d’introduire des moyens de communication comme des carnets visuels, des applications sur tablette, ou des tableaux de pictogrammes.

Soutien psychologique

Le retentissement émotionnel de l’aphasie ne doit pas être sous-estimé. Un suivi psychologique peut aider à mieux gérer l’anxiété, la frustration et les éventuelles phases de dépression.

Pronostic et évolution

La récupération dépend de plusieurs facteurs, notamment l’âge, l’étendue des lésions, la rapidité de la prise en charge, et le niveau de motivation du patient.

Facteurs influençant la récupération

| Facteurs | Impact sur la récupération |

|---|---|

| Âge du patient | Les jeunes adultes récupèrent généralement plus vite |

| Taille de la lésion | Les lésions limitées permettent souvent une meilleure rééducation |

| Délai avant rééducation | Une prise en charge rapide favorise le rétablissement |

| Support familial | Un entourage impliqué aide à maintenir la motivation |

Récupération partielle ou complète

Chez certains patients, notamment ceux qui bénéficient d’une prise en charge rapide et intensive, la récupération peut être spectaculaire. Pour d’autres, des séquelles subsistent, mais la mise en place de stratégies de compensation permet souvent d’améliorer la qualité de vie.

Prévention et perspectives de recherche

La meilleure façon de prévenir l’aphasie de Broca est d’agir sur les facteurs de risque des maladies vasculaires : hypertension, diabète, tabagisme, et sédentarité. Une bonne hygiène de vie permet de réduire significativement les risques d’accident vasculaire cérébral.

Avancées médicales

La recherche actuelle s’intéresse à l’utilisation des technologies numériques, de la réalité virtuelle et des interfaces cerveau-machine pour améliorer la rééducation. Certaines approches thérapeutiques reposent sur la plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à réorganiser ses connexions après une lésion.

Neurostimulation

Des études sont en cours sur la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation électrique cérébrale, deux techniques qui visent à faciliter l’activation des zones impliquées dans le langage. Bien que prometteuses, ces approches doivent encore faire l’objet d’évaluations approfondies.